龍泉窯不是乳濁釉!

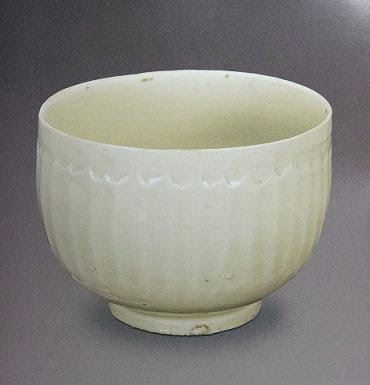

Longquan celadon Phoenix-type Handles mallet vase

Southern Song Dynasty

(AD 1127-1279)

China, Zhejiang Province, Longquan County

高:27.7公分 Height:27.7cm

**幾個步驟就可以完成檢驗,釐清真相...

1.使用放大鏡觀察大量的"龍泉窯"的殘件與破片!

2.觀察各主要博物館所收藏的"龍泉窯"藏品的細節資料 !

3.大量的觀察可信賴來源的"龍泉窯"收藏品 !

南宋龍泉的這種所謂乳濁性釉的效果 ,早在唐代的"邢窯",或"唐代"定窯" 或者五代的"柴窯"的釉裏就已發現這種成份, 更具體的是"汝窯"....

在當時這些窯所使用的釉的成份裏,已經或多或少的包含了我們這裡所說的..镸石(feldspars).石英(quartz)及硅體類(silicas)成份;

當然,當時的人並不知道甚麼是"長石",它們只是根據經驗或找尋新材料使用 ,不像現代人這麼刻意地在陶瓷製作上的使用!!

龍泉窯的釉是透明釉,所謂乳濁效果來自於釉料成份中的"碱土金屬礦物與"長石"(feldspars)類成份 (其中包含"石英"(quartz)(Sio2)),"龍泉窯"影響來自"官窯",可能在北宋晚期時候已經開始受到北方"汝窯"所影響了,,官窯的溫度刻意較低,甚至有些是微生燒,顏色非常淡白,釉裡的長石碱土類成份幾乎只是初步溶解,,而且重複施釉後又再次加強乳濁效果 ,這樣做的目的是要使釉的質地感覺較溫潤,淡淡的青色,感覺又有玉的效果;

龍泉窯的"乳濁現象"的效果,它的乳濁濃度變化是會改變的,它是在窯燒過程用技術控制溫度,當窯燒溫度提升到一定溫度與時間後, 釉裏的乳濁效果便會變少甚至消失,真正的"乳濁釉"的乳濁體是不會改變的, 兩者的釉藥成份不同 (請參考"陶瓷釉藥學") .....

在當時這些窯所使用的釉的成份裏,已經或多或少的包含了我們這裡所說的..镸石(feldspars).石英(quartz)及硅體類(silicas)成份;

當然,當時的人並不知道甚麼是"長石",它們只是根據經驗或找尋新材料使用 ,不像現代人這麼刻意地在陶瓷製作上的使用!!

龍泉窯的釉是透明釉,所謂乳濁效果來自於釉料成份中的"碱土金屬礦物與"長石"(feldspars)類成份 (其中包含"石英"(quartz)(Sio2)),"龍泉窯"影響來自"官窯",可能在北宋晚期時候已經開始受到北方"汝窯"所影響了,,官窯的溫度刻意較低,甚至有些是微生燒,顏色非常淡白,釉裡的長石碱土類成份幾乎只是初步溶解,,而且重複施釉後又再次加強乳濁效果 ,這樣做的目的是要使釉的質地感覺較溫潤,淡淡的青色,感覺又有玉的效果;

龍泉窯的"乳濁現象"的效果,它的乳濁濃度變化是會改變的,它是在窯燒過程用技術控制溫度,當窯燒溫度提升到一定溫度與時間後, 釉裏的乳濁效果便會變少甚至消失,真正的"乳濁釉"的乳濁體是不會改變的, 兩者的釉藥成份不同 (請參考"陶瓷釉藥學") .....

龍泉窯不是"乳濁釉"__ Longquan celadon not "opaque(乳濁) glaze",

Belong transparent glaze.

Longquan celadon not "opaque glaze", opaque phenomenon is because...

Quartz, Feldspars and alkaline earth element (SiO2 ,AiSi308)... The not completely dissolved,

"Jun Ware" (鈞窯), "Jizhou Ware"(吉州窯) is truly opaque glaze .

它的釉質結構已經由北宋 (最晚南宋早期以前)的那種草木石灰鈣釉為主要構造的性質,轉變成以增加镸石(feldspars) 類碱土礦物成份為重要構造的石灰-碱釉性質,這是一種結構體,同時也是一種"融合體"....這是古陶瓷的釉料性質的一大轉變 !!

事實上到北宋晚期的"耀州窯,"釉質已經開始轉變, 時間略晚一些,南邊不遠的"汝窯"則更明顯,"汝窯"釉原料中加用的"瑪瑙"就是"石英"(quartz)(Sio2),,不只是石英,"汝窯"釉中的镸石類物質含量,比起同時期其它窯,也已增加(因為石英,瑪瑙的熔點很高,必須加入長石幫助溶解)!

也許受到了相互學習模仿的影響,各位注意觀察有一部分,北宋晚期的"龍泉窯"它的釉質特徵也已開始轉變了,不只釉變厚,變濃稠,乳濁感增加,玉質感也感覺明顯;

這類镸石(feldspars).石英(quartz)及硅體類(silicas)的特性,能使瓷器燒成後釉質強度增強, 釉變得濃稠,增加胎釉結合度,

也使釉質的強度增加,抗腐蝕性增強, 所以這也是為甚麼大部份的龍泉瓷經歷了近千年它的釉面看起來仍能保持完好;

不像北宋以前龍泉窯,或是越窯的釉面,很多保存狀況不佳, 容易被土咬.土沁(Soil eroded),甚至剝釉,草木石灰鈣釉很容易被土壤浸蝕風化,當時施釉薄也是原因之一,釉的質地特性才是主要的因素!

而釉裏所含的乳濁體事實上是來自扵內部釉料中所含的石英(汝窯的釉中加的瑪瑙也是石英的一種),镸石與硅體類等的半溶解狀態現象,,是窯工們刻意以控制窯燒溫度及助溶劑,來達到所要的燒成效果,這個觀念影響主要來自"汝窯"與南宋"官窯", 並且它的重複施釉現象,也加強這種效果!

事實上南宋時,有些溫度比較高的產品,或許多南宋晚期"梅子青釉",或元代,明代 的龍泉窯產品,因為燒的溫度提高, 釉中的類似乳濁體已經几乎完全溶解,使釉質變得比較清透了! (長石類的溶點大約1200多度,大約一千度開始融解,

這類镸石(feldspars).石英(quartz)及硅體類(silicas)的特性,能使瓷器燒成後釉質強度增強, 釉變得濃稠,增加胎釉結合度,

也使釉質的強度增加,抗腐蝕性增強, 所以這也是為甚麼大部份的龍泉瓷經歷了近千年它的釉面看起來仍能保持完好;

不像北宋以前龍泉窯,或是越窯的釉面,很多保存狀況不佳, 容易被土咬.土沁(Soil eroded),甚至剝釉,草木石灰鈣釉很容易被土壤浸蝕風化,當時施釉薄也是原因之一,釉的質地特性才是主要的因素!

而釉裏所含的乳濁體事實上是來自扵內部釉料中所含的石英(汝窯的釉中加的瑪瑙也是石英的一種),镸石與硅體類等的半溶解狀態現象,,是窯工們刻意以控制窯燒溫度及助溶劑,來達到所要的燒成效果,這個觀念影響主要來自"汝窯"與南宋"官窯", 並且它的重複施釉現象,也加強這種效果!

事實上南宋時,有些溫度比較高的產品,或許多南宋晚期"梅子青釉",或元代,明代 的龍泉窯產品,因為燒的溫度提高, 釉中的類似乳濁體已經几乎完全溶解,使釉質變得比較清透了! (長石類的溶點大約1200多度,大約一千度開始融解,

梅子青釉的窯燒溫度大約1250c-1280c度之間, 這個溫度的測定是大約,有些達到1300c度以上),釉料中"石英"(quartz) 的溶點比較高,但是"長石"(feldspars),則可以當它的助溶劑;

對於窯燒稍有概念者都知道,可能為了獲得溫潤的玉質感,(顯然跟宮廷喜好有關),從汝窯開始到南宋官窯,窯工們都刻意把溫度壓低,有些胎.釉 都還呈现微生燒現象,_這樣子氣泡大都鎖在釉中,還未昇發出來,,甚至又些產品氣泡都還來不及產生出來,同時也使濃濃的混濁體停留在釉中___所以它是以一種使用窯燒"技術性"來達成的效果!

事實上,龍泉窯的乳濁狀態與真正是 乳濁釉的"鈞窯"以及"吉州窯"的一部份裝飾效果所使用的釉藥配方是不同的(吉州窯鹧鸪斑與繪綫的黃白釉料之裝飾效果)__(請參閱"陶瓷釉藥學"),

**"乳濁"這個名詞在英文中翻譯成"opaque"是"不透明"的意思,就好比我以前在畫畫的時候 所用的水彩顏料中,有一種就是不透明顏料,或是在顏料裡加了白色顏料的效果;剛好拿這個來比喻"乳濁釉",

對於窯燒稍有概念者都知道,可能為了獲得溫潤的玉質感,(顯然跟宮廷喜好有關),從汝窯開始到南宋官窯,窯工們都刻意把溫度壓低,有些胎.釉 都還呈现微生燒現象,_這樣子氣泡大都鎖在釉中,還未昇發出來,,甚至又些產品氣泡都還來不及產生出來,同時也使濃濃的混濁體停留在釉中___所以它是以一種使用窯燒"技術性"來達成的效果!

事實上,龍泉窯的乳濁狀態與真正是 乳濁釉的"鈞窯"以及"吉州窯"的一部份裝飾效果所使用的釉藥配方是不同的(吉州窯鹧鸪斑與繪綫的黃白釉料之裝飾效果)__(請參閱"陶瓷釉藥學"),

**"乳濁"這個名詞在英文中翻譯成"opaque"是"不透明"的意思,就好比我以前在畫畫的時候 所用的水彩顏料中,有一種就是不透明顏料,或是在顏料裡加了白色顏料的效果;剛好拿這個來比喻"乳濁釉",

而另一種透明性顏料,就像是"透明釉"了!! (不過在釉藥學裏,不透明釉並不等於就是乳濁釉,只是很接近);

更何況"龍泉窯"它還須擔負起一部份供應 宮廷使用器皿的任務, 所以有一些產品必須要與宮廷有著相同的概念才行! (但只有一部份,而不是全部供朝廷的"龍泉窯"都是), 而且宮廷的喜好,也會影響一部份民間的生產取向 ;

但官窯是小型窯(參考窯址報告, 這裡所說的小型窯,是與龍泉的大型龍窯相對比較而言),而龍泉窯则是大型窯,,這兩者它的產品窯燒效果上是有些變化的,, (參考研究報告,咨詢資深陶瓷師父),

只要對窯燒情形略有概念的人都知道,在同一次的窯燒裏 物件擺放在不同位址,或處在不同溫度變化時, 釉中的殘留物(結晶乳濁體)與氣泡都會產生變化,,

另外在更高溫,更強的窯燒還原氣氛的梅子青釉色裏,內含乳濁體變少變淡,或幾乎完全消失,氣泡大多上浮,釉面出現不同程度毛光(木光)(因為氣泡上浮後的擾光現象), 相同情形也發生在 粉青釉, 只是程度不同...

本人曾不只一次發現,在同一件器皿上出現有兩種或者甚至三種不一樣的氣泡,以及結晶體的乳濁產生不同狀況變化, 這類情形以體積較大件的器物較多見,有時碗.盤類的內.外側以及底部氣泡也有不同變化現象;

因為在裝燒時,放在不同位置 器皿的上下面,兩側溫度往往會有變化,這再次證明不同區塊的溫度變化就會造成這種差異......以一件東西就會如此,更何況一個大面積的窯裏!

本人多次查詢較資深的燒陶瓷師父, 證實是窯燒溫度造成的影響......

龍泉窯的"梅子青釉"(Similar to"plum" immature color)產生扵南宋晚期,正當窯工技術.經驗處扵巔峰時期,發展出這種完美釉色出來,燒窯工匠使它的溫度比粉青更高, 使用更強的"還原焰"方法!

"梅子青"釉色意思是像沒有成熟的梅子不青也不黃,這只是一種顏色的大約概念,中國人喜歡使用比喻的概念,解釋某件事情,是對於這一等級產品的概念稱呼,事實上一整批產品燒出來的顏色不會完全一致;

傳說中鳳凰 是一種吉祥的長生鳥,製做上要看它的工,是否感覺栩栩如生?

牠的美來自扵對稱的比例,一種祥和安定感__的對稱, 瓶的盤口與肩部寬度對稱,肩部折線對稱, 還有瓶身上下兩段筒型的美學比例,以及肩部斜線的修飾角度....等等,

更何況"龍泉窯"它還須擔負起一部份供應 宮廷使用器皿的任務, 所以有一些產品必須要與宮廷有著相同的概念才行! (但只有一部份,而不是全部供朝廷的"龍泉窯"都是), 而且宮廷的喜好,也會影響一部份民間的生產取向 ;

但官窯是小型窯(參考窯址報告, 這裡所說的小型窯,是與龍泉的大型龍窯相對比較而言),而龍泉窯则是大型窯,,這兩者它的產品窯燒效果上是有些變化的,, (參考研究報告,咨詢資深陶瓷師父),

只要對窯燒情形略有概念的人都知道,在同一次的窯燒裏 物件擺放在不同位址,或處在不同溫度變化時, 釉中的殘留物(結晶乳濁體)與氣泡都會產生變化,,

另外在更高溫,更強的窯燒還原氣氛的梅子青釉色裏,內含乳濁體變少變淡,或幾乎完全消失,氣泡大多上浮,釉面出現不同程度毛光(木光)(因為氣泡上浮後的擾光現象), 相同情形也發生在 粉青釉, 只是程度不同...

本人曾不只一次發現,在同一件器皿上出現有兩種或者甚至三種不一樣的氣泡,以及結晶體的乳濁產生不同狀況變化, 這類情形以體積較大件的器物較多見,有時碗.盤類的內.外側以及底部氣泡也有不同變化現象;

因為在裝燒時,放在不同位置 器皿的上下面,兩側溫度往往會有變化,這再次證明不同區塊的溫度變化就會造成這種差異......以一件東西就會如此,更何況一個大面積的窯裏!

本人多次查詢較資深的燒陶瓷師父, 證實是窯燒溫度造成的影響......

|

| ( Color depending on the PC will be error)不同電腦顏色會有誤差 |

"梅子青"釉色意思是像沒有成熟的梅子不青也不黃,這只是一種顏色的大約概念,中國人喜歡使用比喻的概念,解釋某件事情,是對於這一等級產品的概念稱呼,事實上一整批產品燒出來的顏色不會完全一致;

傳說中鳳凰 是一種吉祥的長生鳥,製做上要看它的工,是否感覺栩栩如生?

牠的美來自扵對稱的比例,一種祥和安定感__的對稱, 瓶的盤口與肩部寬度對稱,肩部折線對稱, 還有瓶身上下兩段筒型的美學比例,以及肩部斜線的修飾角度....等等,

|

| 這是本人收藏的另一件所謂"乳濁釉" "龍泉窯" 鳳耳搥瓶 ( This is another "opaque glaze" collectibles) |

|

| 這些"宋代"與"元代"來自窯址的"龍泉窯"殘件破片,有些是所謂乳濁的, 有些則不是 Song Dynasty" and "Yuan Dynasty" from the kiln site fragment, Some are transparent glazes, some are opaque(乳濁) |

.jpg)

+C.HK,04.11.1.jpg)

%E5%9C%9F%E8%80%B3%E5%85%B6%E3%80%80%E5%8D%A1%E5%AE%AE%E8%97%8F.jpg)

.jpg)

.jpg)